文/呂松穎(國立臺灣師範大學美術系博士)

藝術家有一雙善於發現美的眼睛,所以可以帶給觀眾不一樣的視野。當1839年達蓋爾(Daguerre,1787-1851)發明了世界上第一台照相機時,畫家感到無比震撼,從此,寫實記錄不再是繪畫的唯一目的,繪畫還有不一樣的意義。

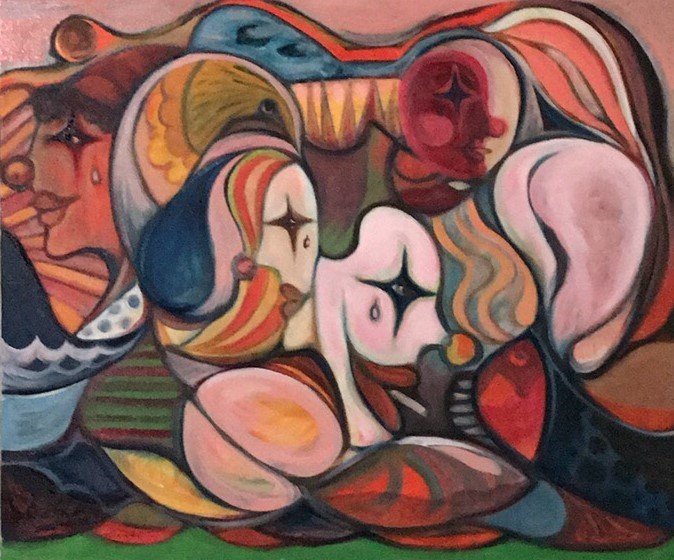

畫家蘇奕榮,1960年生於臺南,他曾師從沈哲哉、黃連登等名師,並遠赴紐約、洛杉磯、德國、法國等地展覽,現任中華文化藝術總院西畫院院長、千鶴美術館館長,歷來致力於油畫創作,積極推廣藝文,曾任南美會顧問、府城人物畫會創會會長。他的創作風格多變,尤其風景作品,獨樹一幟。早期風景作品例如《祀典武廟》、《赤崁樓》等作品,風格師承沈哲哉的外光派色彩和素描基礎,營造出古蹟建築的歷史滄桑感;而後醉心於立體派的分割重組技法,例如2016年《帆》、2018年的《平安歸來》等作品,透過色塊、線條交織出活潑輕快的畫面效果;近年來則走出自己的特色,巧妙融合後印象派、表現主義的筆觸與色彩,例如近年代表巨作《曙光》,運用透明畫法,描繪山巒間奔騰的透亮雲霧,氣勢磅薄,色彩斑斕,有著朝氣蓬勃的氛圍,山、雲、光、彩,層次井然。

蘇奕榮曾在受訪中談到,自己創作的過程中,不喜歡用鉛筆打草稿,而是喜歡讓畫筆、色彩自由馳騁於想像力之中。有時靈感湧現時,可以一連創作數幅。而且他的油畫透明畫法,不同於古典畫法中的罩染法,而是喜歡用來營造光影折射的變化,讓色彩可以堆疊出不同的層次,又同時保留輕盈的筆觸與色彩,吸引觀者注視感受那細膩的質感。

這種對光色變幻的追求,讓人想起了後印象派畫家莫內(Claude Monet,1840-1926)筆下的景致。莫內曾在荷蘭作家畢凡克(Willem G. C. Byvanck,1848-1925)於1892年出版的《印象(Une impression)》一文中談道:「對我來說,風景並不作為風景而存在,因為它的外觀無時無刻都在變化。(Un paysage, pour moi, n’existe point en tant que paysage, puisque l’aspect en change à chaque moment)。」風景迷人之處,也許就在這裡。

當一位畫家眼中只有藝術時,看山不是山,看水不是水,追求的是「外師造化、中得心源」的心境與體會。也期待觀眾可以透過蘇奕榮的畫作,看見不一樣的風景。