一開始我就被「生命的意義在尋找自己的天賦而努力」

這段話給感動….對我來說就是這樣,總覺得自己怎麼做都不夠,需要持續努力。

#畫家的八個等級

教授將畫家分八個等級~

畫者、畫匠、畫家、好畫家、名畫家、巨匠、大師、偉大~

更比喻巨匠好比是教授,大師就爲特聘教授、偉大則為講座教授。

張教授認為,林風眠是「偉大」,是畫家的最高境界!

因爲要達到偉大,必能「承先啟後」,林風眠的學生,畫家趙無極、朱德群、吳冠中、席德進...等,都是走出自己的風格。張大千的學生孫雲生,一輩子跳脱不出張大千的作品,與張教授聊天時,張惠華教授也直接點名孫雲生「苦無其門而出」,直接就正中孫雲生的弱點,無法跟林風眠的學生一樣,走出自己的創造之路。

張教授以西方的梵谷影響了畢卡索爲「承先」,並且畢卡索創新的橡膠樹脂版畫,影響了後世的版畫藝術爲「啟後」。畢卡索臨摹前人作品,而不忘創意。勇於吸收前人作品的經驗,啟發下進而創意改革,等同於站在巨人肩膀上。如畢卡索最著名的Guernica西班牙內戰,其實是參考巴洛克畫派Sir Peter Paul Rubens 的Consequences of War構圖。

張教授比喻這就如同我們學科學的人,找文獻資料輔助而非抄襲是一樣的道理。

前人的創作精神變成畢卡索的表達,他深受塞尚的影響,塞尚的早期作品往往關注景觀中的人物,畢卡索也喜歡表達內心影響的自我,利用人物表現貧苦愁悵感。

也以馬蒂斯的「舞蹈」,去畫出屬於畢卡索想像中的生命力。就我個人對畢卡索的看法,他是鄉村舞蹈和社會活動的愛好者,可說是一生都在跳舞。 我會覺得他在舞蹈動作的熟悉程度當然會影響他的藝術作品。

#東張西畢的貢獻

畢卡索與張大千,畢卡索發揚立體主義,

張大千發展潑墨潑彩,「東張西畢」都對藝術創作貢獻良多,兩人會面畢卡索贈給張大千的《西班牙牧神像》,張大千回贈作品《墨竹》。

不過兩個人都有爭議,張教授將張大千的敦煌與畢卡索的亞維農少女做個比較~

補充說明一下:

1941年四十多歲的張大千遠赴黃沙漫漫的敦煌莫高窟習畫,臨摹壁畫的過程當中,卻對壁畫是有破壞的,直接破壞唐宋文物,所以充滿爭議。敦煌之行也是張大千藝術道路上的一個里程碑,他的畫風由以前的清新淡泊變為宏大廣闊,畫中大面積運用積墨、破墨、積色的手法,喜用復筆重色,把水墨和青綠融為一體,豐厚濃重。線條色彩並重的技巧與作品的意境相結合。他的人物畫的創作也達到了巔峰,人物勾勒,由早年的清麗雅逸,變為行筆敦厚,富麗堂皇,人物的衣裙用筆就吸收了唐宋壁畫的各種技法。不僅對於張大千個人,助力其攀上人物畫高峰,佛像畫的地位提高,將佛像畫的本來價值恢復。當時成功激發古代藝術宏大博雅之精神的「敦煌熱」。

《亞維農婦女》為現代藝術發展的里程碑。

不僅是畢卡索一生的轉捩點,也是藝術史上的巨大突破。

1909年畢卡索從事一件有重大意義的作品的創作,標誌著他未來的活動朝現代派方向發展的開端,這部作品就是《亞維農婦女》。不像野獸派那樣放在色彩上,而是放在形體上,這些平面甚至發展到超越單個的物象,囊括周圍的全部空間。畢卡索才確立了真正嶄新的繪畫語言,是從事物的內涵去認識和解析,而不再只是從事物的視覺表像來描繪事物的形象了。這幅畫顯示畢卡索的革新精神,表明他可以超越前衛派的繪畫試驗。透過人物身體和物體的安排,將人物依序地由左向右,從未完成的草圖,一直到最後一個戴面具,臉完全變形的人物。徹底否定了文藝復興時期以來視三度空間為主要目的的傳統繪畫。

畢卡索拋棄了對人體的真實描寫,把整個人體利用各種幾何的平面裝配而成,這一點在當時來說,是人類對神的一種褻瀆行為,描繪了巴塞隆納一條街道里一家妓院的女性狀態。妓女和浴女這樣的裸體形象帶入公眾眼帘,打破了傳統藝術圍繞神靈、神話和歷史故事的女性形象的創作習慣,所以充滿爭議。廢除遠近法式的空間表現,捨棄畫面的深奧感,而把量感或立體要素全體轉化為平面性。這幅畫,畢卡索把鼻子畫歪了,迫使人們去注意鼻子。這種新創造的造型原理,成為立體派及以後的現代繪畫所追求的物件。

#中西畫風的道法自然

張教授特別提及畢卡索仍然順應自然。

畢卡索曾說~你不能違背自然。 祂比最強的男人更強大。 我們可以允許自己一些自由,但僅限於細節。我自己聯想到的是老子道德經六十四章的「輔萬物之自然而不敢為」,所以畢卡索的畫作一生都致力於描繪風景。 從他在藝術學校的早期直到他去世的前一年,風景仍然是他調解他對世界的看法並塑造他自己的創造性。這個也呼應老子的「道法自然」,我們也可以如天地般的開闊,人世間所有的風景都從我自己開始,忠於我自己的追尋,讓自己的「然」從自己來,人生的道路走「自然」的路。

講到自然,張教授開始介紹抽象畫,Jackson Pollock的滴畫,1948年第5號(No. 5, 1948)一幅作品,2006年價格達1.4億美金。

容我佛心補充說明一下~不過Jackson Pollock因爲酒癮問題,酒駕死於44歲那年,他過世那一整年,1956年因爲酒癮而無法作畫,算是被酒精謀殺的藝術家。

水墨畫以自然為上的藝術追求,從傳統到大潑彩、大潑墨,1957年張大千開始有眼疾,張惠華教授認爲潑墨、潑彩非眼疾才生,1952年的江山萬里圖,就有潑墨。張大千的學生孫雲生表示1955年開始有潑彩畫。應與眼疾無關,作品到83歲依然精細。後人將張大千的水墨製作絲絹版畫,非本人製,他不做任何評論。

受傳統道家美學思想的薰陶,現代水墨之父-劉國松1963年創造出獨特的「抽筋剝皮皴」技法,與造紙廠共同研發粗紙筋國松紙。使用附有粗紙筋的綿紙,經加墨添色後撕去紙筋所顯露錯落雜陳的白線,令畫面神韻天然。而後劉國松鑽研出搭松節油的「水拓法」,轉而發展所謂的「漬墨」和「漬色」法,從而產生濃淡變化豐富自然的水墨肌理,崇尚天意天成、得之自然的美學思想。

#師古師自然才得以師心

張惠華教授提到:「畢卡索曾經認為齊白石跟他是一樣的藝術家,並不認同張大千稱得上好畫家,主要是張大千臨摹許多古人的作品,像是抄襲。」

張大千如石濤再生,仿石濤山水畫,認真仿到上海地產家程霖生收藏石濤畫作300多幅。張大千曾公開透露:「程霖生收藏的石濤畫,十之七八都是我畫的。」

仿梁楷款《睡猿圖》也是一個例子~畫為張大千精心之作,偽稱清宮散佚之物,鑑賞家鑒畫困難。

補充說明一下:張大千母親曾說,大千是黑猿轉世。在生大千的那天夜裡,1899年5月10日(清光緒二十五年四月初一)夢見一白髮老翁攜一黑猿來到張家。張大千一生愛猿、養猿、他終生畫猿直到81歲,張大千畫過不少猿畫,栩栩如生,惟妙惟肖。其出生有黑猿轉世之傳說,「猿」字去犬部即得「爰」,故取名張爰,小名季,字季爰,法號大千。

張教授認爲張大千少時師古、壯時師自然、老時師心。少時的模仿是爲了超越古人,就跟董其昌一樣,是以臨摹去做學習,沒有落入模仿古人的僵化,尤其到他畫了《婉變草堂圖》已經跨出了不同以往的一步。這一年他五十歲,自己可以隨心所欲,他不再要求自己要符合真實世界的視覺經驗,來描繪正確的空間距離。董其昌繪畫的頓悟進一步地朝向抽象性,藝術家能師古人等於師自心。我認為當主觀人心就是一切時,自然萬物也一樣是主觀下的產物。因爲用主觀的看法去接觸古代風格時,能依照個人來理解進而創新。師自然與師人心無異,因爲自然此時等同人心。

#最後廬山圖師心

張大千生平最後的「廬山圖」,張惠華教授認爲原始創作爲他所收藏的「金陵百里圖」。這幅廬山圖不僅是張大千晚年的潑墨潑彩創作,更是全世界最大的整絹繪畫,文化部核定為國寶。雖非出自對景寫生,但凝聚了大千畢生的畫藝精粹,筆墨縱橫排盪撼人的氣勢。

張大千的《廬山詩》總共寫了3首,題在畫上的兩首,與原稿僅有一字之差,即「坡仙」本來作「坡翁」。內容為:「題畫廬山幛子,予故未嘗游茲山也。不師董巨不荊關,潑墨翻盆自笑頑;欲起坡翁橫側看,信知胸次有廬山。」

這句詩提到了一樣師自然又要師古人的董其昌,對董其昌來說,自然景色和古人風格是可以並存的。

補充一下:傅申先生研究董其昌書畫船的文章裡,也說明董其昌在欣賞自然時,是把自然當繪畫來體會觀賞,即使畫風遠離寫實性,仍可宣稱自己以自然爲師。

至於這原文的「坡仙 」我找到的佐證應是採用蘇東坡爲奎星下凡的說法,鮮于去矜的元曲〔雙調·折桂令〕《蘇學士》:

「嘆坡仙奎宿煌煌,俊賞蘇杭」這首元曲概述了蘇東坡一生的榮辱及藝術成就。

但最後我注意到張大千將稿件的「仙」字改成了「翁」,正好呼應張教授在演講提及了張大千把自己當廬山跟蘇東坡。「信知胸次有廬山」張教授解釋:張大千想表達,「信我的人就會知我心中的廬山」。在技法上,他採用自己畫山水的獨特技法:潑墨、澱彩,加上線條皴染的技法,自由自在,顯得老時作品「師心」。我覺得藝術家的最終頓悟是一種主觀惟心論的修養。

李猷在詩後題上跋語:「平生不識廬山面,卻與廬山夢寐通;艱苦圖成心血盡,已無餘力署爰翁。看盡名山歷九州,等閒殘稿幸能留;延津劍合知何日,似此球琳不易求。」

李猷題的「爰翁」指的就是張大千,呼應坡翁的詩,不識廬山真面目,雖不曾去過廬山,嘔心瀝血留下的廬山遺作,因緣湊巧如延津劍合,以球琳比喻張大千是難得的賢才。廬山圖最後不簽署,是因沒有餘力了。

在這邊張教授解釋很可能是民間信仰,因爲算命的說1983年虛歲85是關卡,所以不簽名。

張大千最後的作品以廬山為題,但他卻從未到過廬山,張惠華教授認爲是以蘇東坡的「不識廬山真面目」爲呼應。另外講到有人認爲「廬山圖」呼應蔣介石的「廬山宣言」,1937年7月17日由蔣中正在江西廬山圖書館發表的聲明,表示國共要一起合作抗外。因著張大千為毛澤東作畫的經歷,就說他親共。張教授解釋為張大千「人在江湖,身不由己」。張大千以他的身分,可以在中國從事他的藝術事業,但張大千選擇的是離開,1977年回到台灣定居在台北市外雙溪「摩耶精舍」直到他入土為安,都是選擇待在台灣。

從他廬山圖的第二首詩,或許即可理解~

從君側看與相橫看,疊壑層

巒杳霤閒。彷彿坡翁開笑口,汝真胸

次有廬山。遠公已遠無蓮社,陶令肩

輿去不還。待洗瘴烟橫霧盡,過溪亭坐我看山。

在精神上,從蘇東坡的詩文、慧遠法師和陶淵明的灑脫來想像表現,豐富人文意涵,這也是他最終創作心情的總結。蘇東坡題西林壁,瀏覽廬山「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同。」是從不同的角度去欣賞,千姿萬態,面貌風情各有不同。人生不也是要用不同角度去思考,張大千心中有廬山,提到廬山慧遠法師倡導的蓮社早無蹤影;陶淵明的簡樸轎子早入歷史了。

當我們細看張大千在圖中未顯示出人物,可見他畫中表達出現今之世已無高士。期待「瘴煙橫霧」早日散盡,才可清靜的欣賞山脈,能夠真正遊歷在過溪亭上坐坐,飽覽廬山的風光。思想決定了一個人的行爲,張大千有生之年最終也未能踏進廬山。

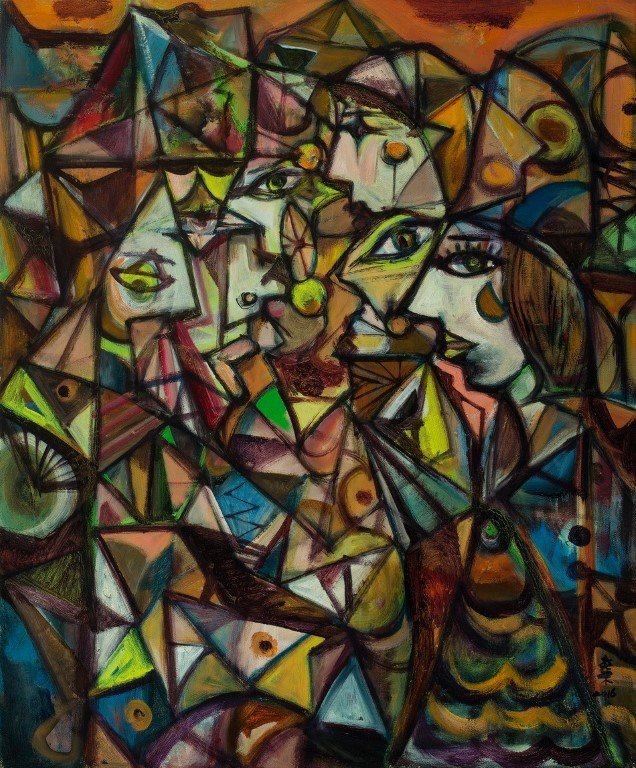

#台灣畢卡索

演講後,有幸與台灣的畢卡索蘇奕榮合影。他是蘇豐姿Lisa Su的堂哥,10歲師從沈哲哉,早期他的畫風有著沈式畫風,創作題材主要圍繞在風景和人物,卻勇於放棄對空間、人物形象的描繪,轉為以多彩與線條獨創的作品風格。並非只替代畢卡索,而是用獨自的見解,創作出自己的題材與價值觀。